Geschichte

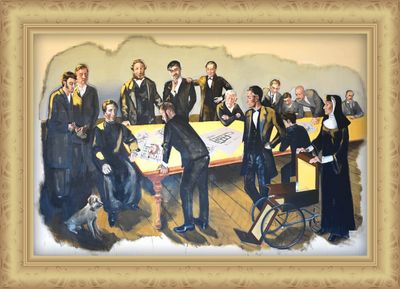

Die Vision

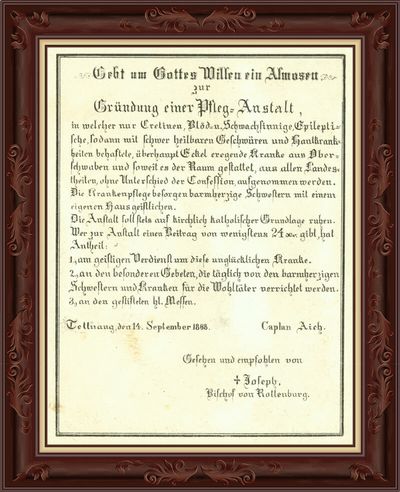

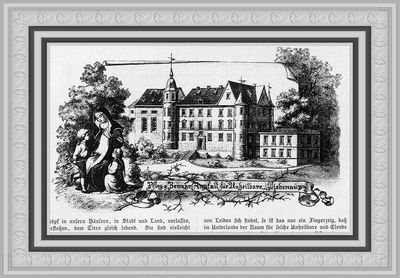

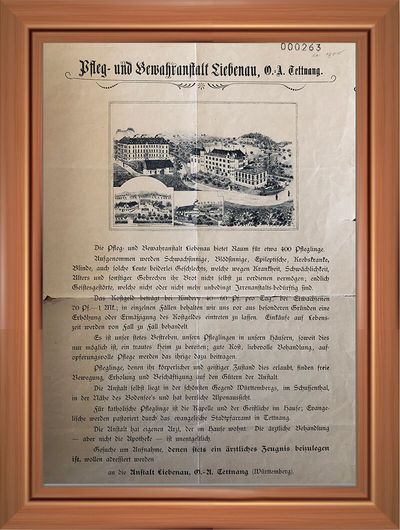

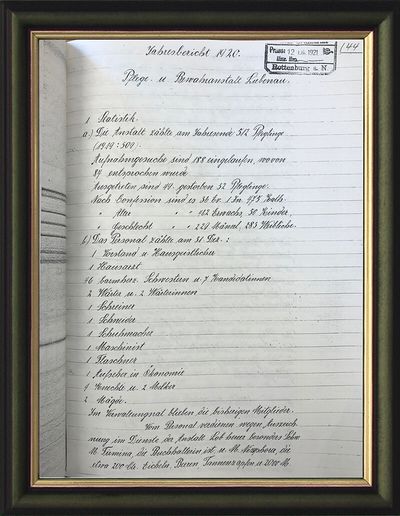

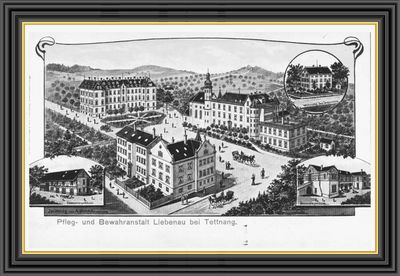

Die Vorgeschichte der Stiftung Liebenau beginnt bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Im oberschwäbischen Tettnang gründet der junge Geistliche Adolf Aich mit einer Gruppe Gleichgesinnter einen Verein, der als Träger einer so genannten Pfleg- und Bewahranstalt für chronisch Kranke dienen soll. Zur Finanzierung des Vorhabens und um die Unabhängigkeit des eigenen Handelns sichern zu können, werden umfangreiche Sammlungen getätigt.

Die Gründungsphase

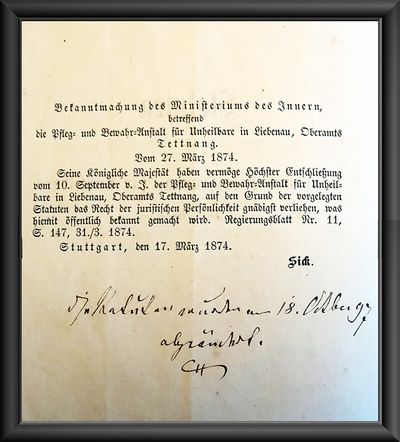

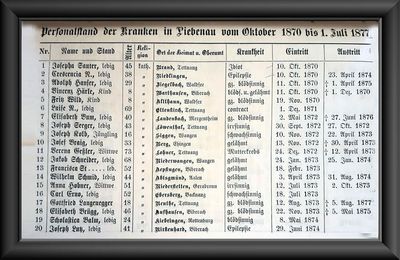

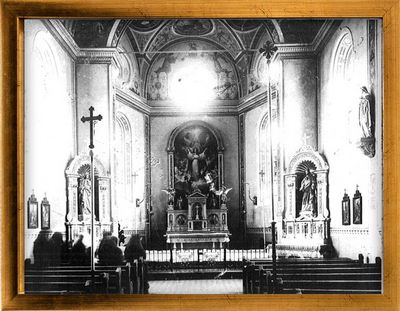

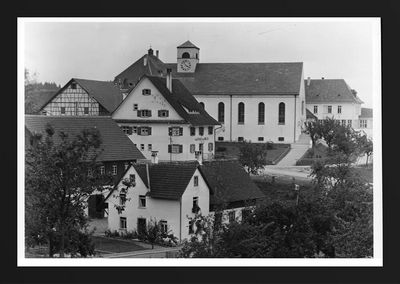

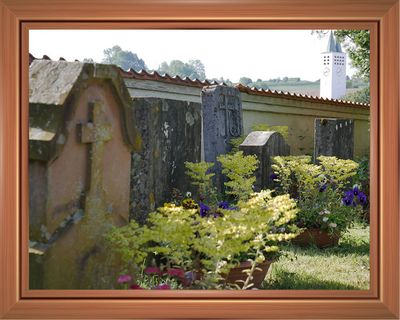

Nach gründlicher Vorarbeit gelingt es dem St. Johann-Verein, eine eigene Pflegeanstalt zu gründen. Der Neubau eines Hauses in Tettnang scheitert allerdings. Auf der Suche nach einem neuen Standort erwirbt Adolf Aich das nahegelegene Schloss Liebenau. Mit vier zu betreuenden Menschen und drei Barmherzigen Schwestern aus dem Kloster Reute öffnet die „Pfleg- und Bewahranstalt für Unheilbare in Liebenau“ ihre Pforten.

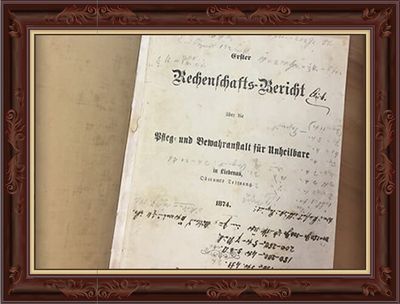

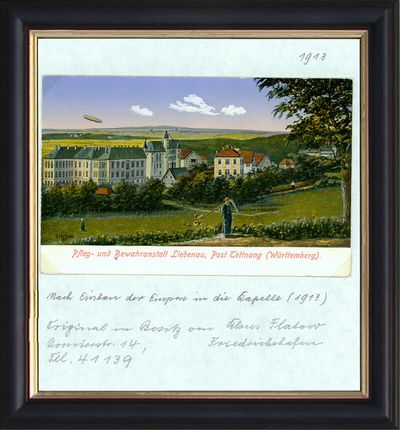

Um den Anforderungen und der steigenden Zahl an Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht zu werden, sind weitreichende Umbaumaßnahmen notwendig.

Etablierung

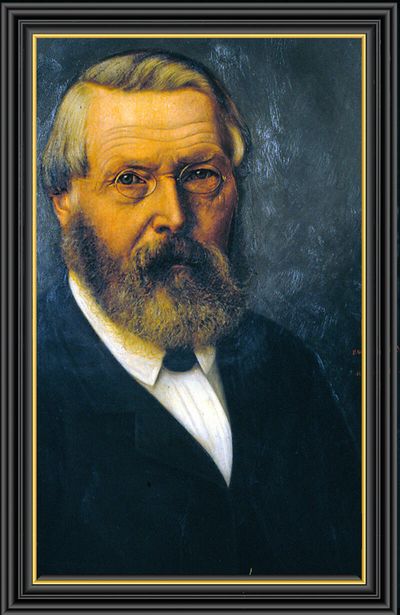

Die von Beginn an auch stark wirtschaftliche Ausrichtung der Pfleganstalt ruft immer wieder Kritiker auf den Plan. Der neue Bischof der Diözese Rottenburg hält den Gründer und bisherigen Vorstand Adolf Aich für ungeeignet, um die Geschäfte der Pflegeanstalt zu führen, und versetzt ihn in eine neue Pfarrei.

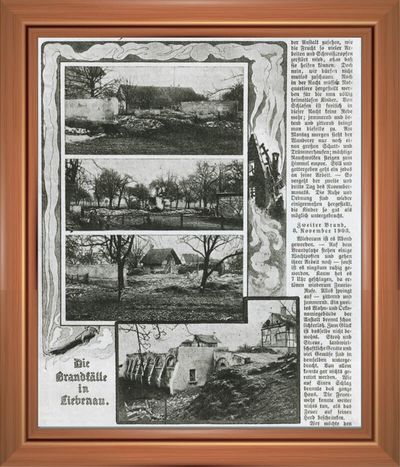

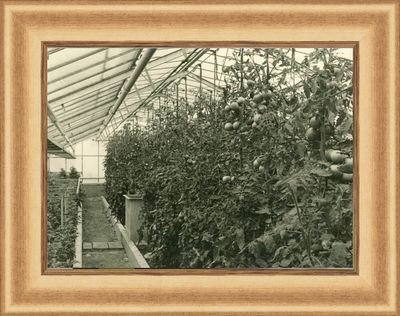

Der Kaufmann Caspar Bueble übernimmt das Amt des Vorstands. Unter seiner Leitung finden zahlreiche Bauarbeiten in Liebenau statt: Neben Anbauten werden neue Gebäude errichtet, die landwirtschaftliche Nutzfläche vergrößert und elektrisches Licht eingeführt.

Krieg und Krise

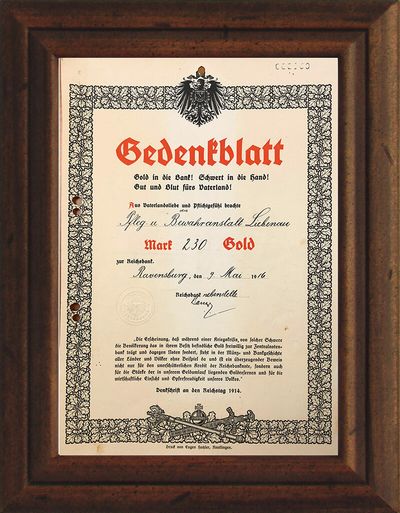

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschont auch das weitab der Fronten gelegene Liebenau nicht, für das nun schwere Zeiten anbrechen. Vor allem bei der Ernährung kommt es im Laufe des Krieges immer mehr zu Engpässen. Geplante bauliche Erweiterungen können nicht ausgeführt werden. Man muss sich auf die notwendigsten Reparaturen beschränken.

Das herbeigesehnte Ende des Krieges bringt jedoch nur wenig Besserung. Die Nachkriegswirren mit ihren wirtschaftlichen und politischen Problemen gefährden Liebenau essentiell. Es wird diskutiert, die Pflegeanstalt zu schließen. Erst mit der Einführung der Rentenmark stabilisiert sich die Lage wieder, und Liebenau kann weiter bestehen bleiben.

Ausbau und Wachstum

Der Niedergang kann abgewendet werden und bald beginnt ein erfolgreicher Neustart. Die „Pfleg- und Bewahranstalt Liebenau" wächst rasch: Neue Grundstücke werden erworben und mit Hegenberg und Rosenharz entstehen zwei Zweigstellen, die fortan fest zu Liebenau gehören.

Nationalsozialistische Herrschaft und Kriegsjahre

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnt für Liebenau, 1940 offiziell in „Heil- und Pflegeanstalt Liebenau“ umbenannt, die schwerste Zeit ihrer Geschichte. Sozialdarwinistische Vorstellungen von „wertem und unwertem Leben“ werden unter den Nationalsozialisten radikal umgesetzt. Das unmenschliche NS-Euthanasie-Programm hat verheerende Folgen: Es kommt zur Ermordung von mehr als der Hälfte der Liebenauer Bewohnerinnen und Bewohner.

Während der Kriegsjahre werden Zwangsarbeiter eingesetzt und Zivilisten aus verschiedenen Staaten interniert. Die Zweigstelle Rosenharz dient der Wehrmacht als Lazarett. Das während der NS-Zeit Geschehene wird die Einrichtung fortan begleiten.

Neubeginn

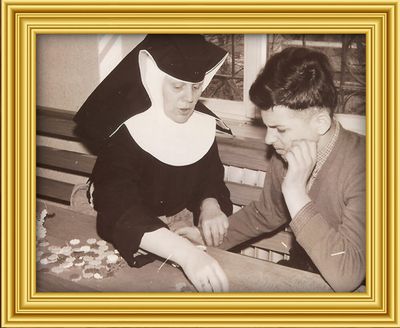

Nach den Schrecken der NS-Zeit und des Krieges kann Liebenau seiner ursprünglichen Aufgabe wieder voll und ganz nachkommen. Unter der Leitung von Direktor Max Gutknecht werden wichtige Weichen in verschiedenen Bereichen gestellt, etwa in der Personalpolitik, der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter oder bei den kulturellen Angeboten für die Bewohnerinnen und Bewohner.

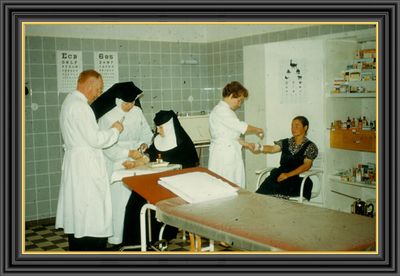

Professionalisierung und neue Fachlichkeit

Liebenau beschreitet neue Wege. Die bisherige Heil- und Pflegeanstalt wird nun zur Stiftung Liebenau, neue Konzepte und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen werden entworfen. In dieser Zeit beginnt auch in der Politik ein Umdenken: 1974 entsteht eine Neufassung des Schwerbehindertengesetzes und 1975 tritt das Erste Buch des Sozialgesetzbuches in Kraft. Die neuen Gesetze sollen die Chancen von Menschen mit Behinderungen in Beruf und Alltag verbessern.

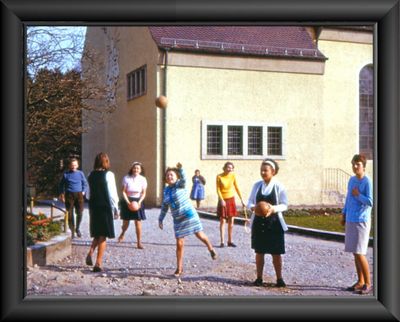

Bildung und Miteinander

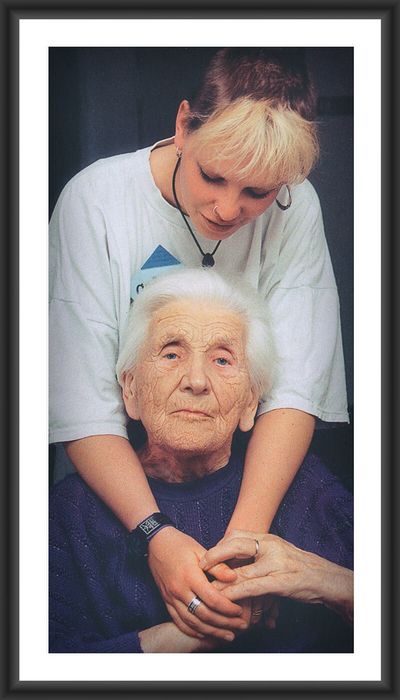

Die 1980er Jahre in der Geschichte der Stiftung Liebenau sind besonders dadurch gekennzeichnet, dass die soziale Integration der betreuten Menschen in den örtlichen Gemeinschaften und in der Gesellschaft gefördert wird. Eine Reihe neuer Bildungs- und Schulungsangebote wird eingeführt. In den 1990er Jahren entsteht die Altenhilfe als ein bedeutendes neues Geschäftsfeld der Stiftung Liebenau.

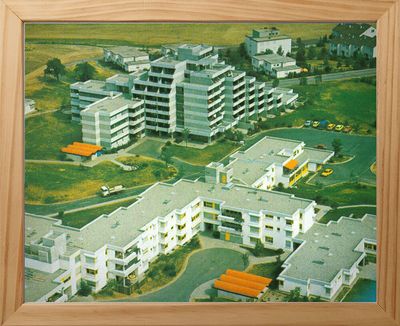

Dezentralisierung und Internationalisierung

Die Stiftung wächst, und ihre Organisation wird in den 1990er Jahren dezentralisiert. Im Rahmen dieser Entwicklung entstehen eine Reihe von Tochterund Beteiligungsunternehmen. Neben Aktivitäten in Sachsen und Rheinland-Pfalz weitet Liebenau sein Engagement auch nach Österreich, Italien, in die Schweiz, die Slowakei und sogar nach Bulgarien aus. Damit wird aus der einstigen Pflegeanstalt im Oberschwäbischen ein international agierendes Unternehmen.

Inklusion

Die Stiftung Liebenau ist auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft. Sie setzt fachliche Schwerpunkte in der Förderung von Autonomie und sozialer Teilhabe und in der bedarfsgerechten Begleitung von Menschen mit schweren und mehrfachen Einschränkungen. Mit innovativen Quartiersprojekten setzt sie Akzente in der Entwicklung neuer Altenhilfemodelle.

Um die Existenz und Unabhängigkeit der Stiftung Liebenau dauerhaft zu sichern, steht die wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Gestaltung ihrer Angebote ebenso im Fokus wie ein gesundes Wachstum und der nachhaltige Umgang mit Ressourcen.

Falls Sie sich für unser 150-jähriges Jubiläum interessieren, klicken Sie einfach in unsere Jubiläums-Website >